「もっと風通しの良い組織にしたい」「現場のリアルな声が聞きたい」

組織運営において、従業員一人ひとりの意見を吸い上げることは、企業の成長に不可欠です。しかし、立場や人間関係を気にして、本当に伝えたい意見が言えずに埋もれてしまうケースは少なくありません。

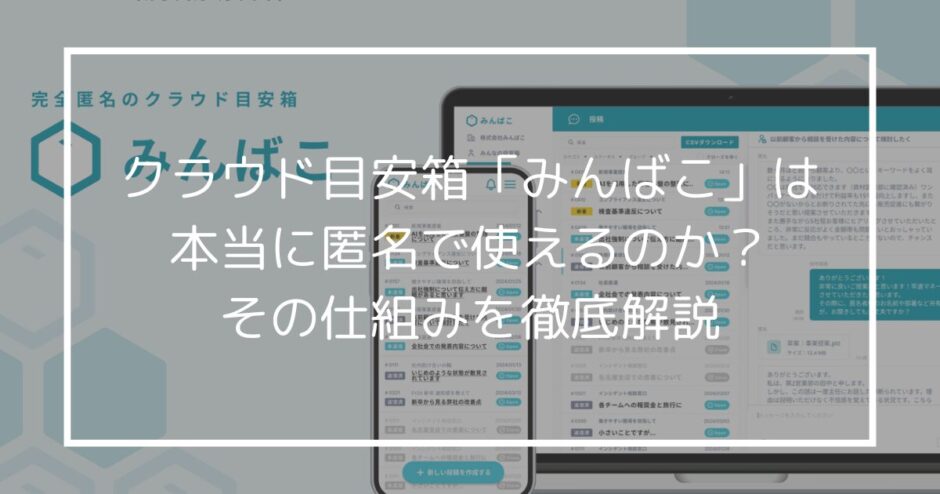

そんな課題を解決するために生まれたのが、クラウド目安箱サービス「みんばこ」です。匿名で意見を投稿できる手軽さから、多くの企業で導入が進んでいます。

しかし、「本当に匿名なの?」「投稿者がバレてしまうリスクはないの?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事では、「みんばこ」の匿名性の仕組みを徹底的に解説します。サービスの概要から、匿名性が担保される理由、そして利用する上での注意点まで、詳しく掘り下げていきます。みんばこの導入を検討している方、組織のコミュニケーションに課題を感じている方は、ぜひ最後までご覧ください。

匿名で意見を投稿することができるクラウドサービス

「みんばこ」は、従業員が匿名または実名で、会社や組織に対して意見や提案、相談を投稿できるクラウド型の目安箱サービスです。「みんなの目安箱」をコンセプトに、組織内のコミュニケーションを活性化させ、隠れた「本音」を可視化することを目的としています。

Webブラウザを通じてPCやスマートフォンからいつでもどこでも手軽に投稿できるのが大きな特徴です。

投稿された意見は、単なる一方通行の「投げ込み」で終わることはありません。管理者は投稿に対して返信することができ、匿名の投稿者と個別にチャット形式で対話を進めることが可能です。これにより、意見の深掘りや、問題解決に向けた具体的なやり取りが実現します。

例えば、業務改善の提案があった場合、その場で詳細なヒアリングを行ったり、ハラスメントに関する相談であれば、状況を詳しく聞き取りながら慎重に対応を進めたりすることができます。

さらに、部署や役職に応じて閲覧権限を設定できるため、「人事に関する意見は人事部だけ」「特定のプロジェクトに関するフィードバックはプロジェクトメンバーと役員だけ」といった柔軟な運用が可能です。これにより、情報統制を保ちながら、必要な人に必要な声を的確に届けることができるのです。

このように「みんばこ」は、単なる意見収集ツールに留まらず、組織の課題発見、リスク管理、従業員エンゲージメントの向上に貢献する、双方向のコミュニケーションプラットフォームと言えるでしょう。

みんばこは本当に匿名で投稿・チャットすることができるのか

サービスの根幹をなす「匿名性」。多くの人が最も気になるこの点について、詳しく見ていきましょう。結論から言うと、みんばこは利用者が匿名を選択した場合、非常に高いレベルでその匿名性を保護する仕組みを持っています。

みんばこは投稿する人自身が実名で投稿するか匿名で投稿するかを選べる

みんばこの最大の特徴の一つが、投稿者が「実名」か「匿名」かを選択できる点です。すべての投稿が強制的に匿名になるわけではありません。

例えば、具体的な改善案について責任を持って提案したい場合や、自身の功績として正当な評価を求めたい意見などは、実名で投稿することで、より建設的な議論につながる可能性があります。

一方で、人間関係や立場上、声を上げにくいデリケートな問題、例えば「特定の部署の業務負荷が異常に高い」「上司のマネジメント手法に疑問がある」「ハラスメントかもしれないと感じる出来事があった」といった内容については、匿名を選択することで、心理的な安全性を確保しながら安心して声を届けることができます。

この「選択できる」という点が、利用者の心理的ハードルを下げ、あらゆる種類の「声」が集まりやすい環境を作り出しています。利用者は、自分の意見の内容や性質に応じて、最適な方法で組織と対話することができるのです。

匿名での投稿を選択したときは、絶対に身バレしない

では、肝心の匿名投稿はどの程度「匿名」なのでしょうか。

結論としては、絶対に身バレしません。

匿名での投稿を選択した場合、管理者側には投稿者の情報は絶対に伝わらないようになっています。

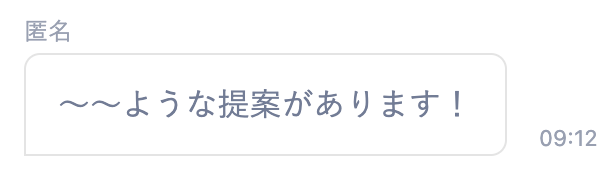

管理側の画面ではこのように表示されます。

もちろん、投稿内容的に類推することができてしまうケースなどはあるかもしれません。しかし、そうしたケースを除けば、管理者側から個人を特定することはできないようになっています。

匿名のまま管理者とチャットでやり取りを続ける場合も同様に、その匿名性は維持されます。

この強固な匿名性の担保こそが、「言いたいけれど言えない」という従業員のジレンマを解消し、パワハラやコンプライアンス違反の早期発見、業務プロセスの非効率な点の指摘など、組織が抱える潜在的なリスクや課題を炙り出すための土台となっているのです。

脅迫や誹謗中傷に関しては開示請求することができるため注意

ただし、「匿名だから何を書いてもいい」というわけではありません。これは、みんばこに限らず、インターネット上のあらゆるサービスに共通する重要な注意点です。

投稿内容が、特定の個人に対する脅迫、名誉を著しく毀損する誹謗中傷、その他法的に違法と判断されるような内容を含む場合、話は別です。

このようなケースでは、企業の担当者からみんばこへの開示請求を行うことができるようになっております。開示請求に対して開示をするかどうかの判断は、みんばこ内の開示基準に沿って行われます。

したがって、「匿名性」はあくまで建設的な意見や健全な問題提起のために保護されるものであり、他者を不当に攻撃するための隠れ蓑にはならないということを、利用者・管理者双方が理解しておく必要があります。健全な運用のためにも、サービスの利用規約やガイドラインを遵守することが求められます。

なぜみんばこは本当に匿名で投稿・チャットすることができるのか

なぜ、みんばこはここまで強固な匿名性を実現し、それをサービスの核として提供し続けるのでしょうか。その背景には、サービスが生まれた目的と、独自の立ち位置が深く関係しています。

匿名だからこそ出る意見を集めたいから

みんばこが最も重視しているのは、「“意見”から“ラベル”を切り離し、本当に必要な声を届ける」という理念です。

組織の中では、無意識のうちに「誰が言ったか」という“ラベル”で意見の価値が判断されてしまうことがあります。「部長が言うから正しい」「新人の意見だからまだ早い」といったバイアスは、自由闊達な意見交換を阻害し、優れたアイデアや重要な問題提起を見過ごす原因となり得ます。

みんばこは、匿名性という強力なツールを使うことで、この“ラベル”を意図的に剥がし、意見そのものの価値で対話が生まれる環境を目指しています。

役職、社歴、年齢、性別といった属性に関係なく、誰もがフラットな立場で発言できる。そうした環境でなければ拾い上げることのできない、繊細で、しかし組織にとっては極めて重要な「本音」を集めることこそが、みんばこの存在意義なのです。

もし、管理者側で簡単に投稿者が特定できてしまうような「なんちゃって匿名」の仕組みであれば、従業員は会社を信用できず、結局当たり障りのない意見しか投稿しなくなるでしょう。それではサービスの意味がありません。だからこそ、みんばこは技術的にも思想的にも、「本物の匿名性」にこだわり続けているのです。

目安箱専門サービスとして独立した立場だから

みんばこが、他の多機能なビジネスチャットツールや人事評価システムに付属する「意見箱機能」と一線を画す点として、「目安箱専門サービス」であることが挙げられます。

例えば、普段使っているチャットツールに匿名の意見箱機能があった場合、利用者としては「本当に匿名なのだろうか?」「システム管理者なら裏で見ているのではないか?」という疑念を払拭しきれないかもしれません。システムが多機能で複雑であるほど、どこで情報が繋がっているか分からず、不安に感じるのは自然なことです。

その点、みんばこは「匿名で意見を集め、対話する」という機能に特化し、その目的のために最適化された独立したサービスです。他の業務データや人事情報と直接的に連携していない、シンプルでクリーンな立ち位置が、利用者にとっての「このサービスは本当に匿名性を守ってくれる」という信頼感につながっています。

この「専門サービスとしての独立性」は、心理的な安心感だけでなく、セキュリティ面においても重要な意味を持ちます。目的外のデータ連携がないことは、情報漏洩のリスクを低減させ、匿名性をより強固なものにしているのです。

通知のためにメールアドレスを回収しているが安心して

みんばこを利用する際には、アカウント登録のためにメールアドレスが必要になります。ここで、「メールアドレスを登録したら、そこから個人が特定されるのではないか?」と心配になる方もいるかもしれません。

しかし、この点についても心配は不要です。

みんばこがメールアドレスを収集する主な目的は、管理者からの返信があった際に「投稿に返信がありました」という更新通知を送信するためです。もし通知がなければ、投稿者は自分の意見が読まれたのか、何か進展があったのかを知るために、常にみんばこにアクセスして確認しなければならず、非常に不便です。

システム上、この通知用のメールアドレスと、匿名で行われた投稿データは厳格に切り離して管理されています。前述の通り、管理者側が投稿データからメールアドレスを遡って特定することはできません。

みんばこのプライバシーポリシーや利用規約にも、収集した個人情報の取り扱いについては厳密に定められています。法的な開示命令のような例外的なケースを除き、本人の同意なく個人情報が第三者に提供されたり、投稿と結びつけて開示されたりすることはありません。

メールアドレスの登録は、あくまで円滑なコミュニケーションを促すための仕組みであり、それが匿名性を脅かすことはないように設計されているのです。

まとめ

この記事では、クラウド目安箱サービス「みんばこ」の匿名性について、その仕組みや背景を多角的に解説しました。

最後に、重要なポイントを改めて整理します。

- みんばこは匿名・実名を選択できるクラウド目安箱サービス: 利用者は状況に応じて投稿形式を選べ、双方向のチャットも可能です。

- 匿名性は非常に高く保護されている: 匿名投稿は技術的に個人情報と切り離され、投稿内容から推測される場合を除き、システムからの個人特定は極めて困難です。

- ただし、違法な投稿は開示請求の対象: 脅迫や誹謗中傷など、法を犯す行為に対しては、法的手続きにより発信者情報が開示される可能性があります。

- 強固な匿名性はサービスの理念そのもの: 「匿名だからこそ出る本音」を集め、組織を健全化するという目的のために、技術と思想の両面から匿名性が徹底されています。

みんばこは、従業員のエンゲージメントを高め、自浄作用のある強い組織を作るための強力なツールです。その根幹にある「信頼できる匿名性」を正しく理解し、ルールを守って活用することで、これまで聞こえなかった貴重な声が、あなたの組織の未来を拓く羅針盤となるはずです。

風通しの良い組織づくりへの第一歩として、みんばこの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

- 社内でとる匿名アンケートは信頼してもらえないのでは?

みんばこは、第三者サービスなので安心して匿名投稿することができます。 - まともな意見が集まらないのでは?

みんばこには良い意見が集まる秘訣があります。しっかり活用することで社員のロイヤリティも上がっていきます。 - 管理側の負担が大きいのでは?

意見回収専門アプリならではの、さまざまな機能によって管理者側の負担もサポートします。